2. La dialectique de l´Homme et la Nature

2.1 La relation de l’Homme et de la Nature : il n’y a pas de divorce entre l’Homme et la nature

2.2 La vie, la conscience sont des propriétés de la nature

3. Conséquences imprévues de l’action de l’Homme sur la nature

3.1 Actions réciproques entre l’Homme et la nature

3.2 La bourgeoisie continue de réformer la société

4.1 Les virus et la dialectique, le vivant et les origines de la vie

4.3 Les virus ne sont pas forcément dangereux

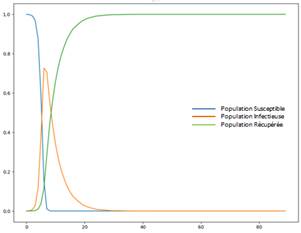

5. Mathématisation des études sur la diffusion des maladies contagieuses

5.1 Difficultés pour la prédiction de la propagation des maladies infectieuses

5.2 Petit historique de la modélisation mathématique en épidémiologie

5.3 Avons-nous besoin d’une multitude de modèles ?

6. La société communiste ne sera pas exempte des menaces virales

1. Présentation

Au long de son histoire, l’espèce humaine a subi nombre d’épidémies dévastatrices ; par exemple, les maladies épidémiques du néolithique, la peste d’Athènes, l’épidémie de variole dans l’Empire Romain et l’Egypte, la peste noire au Moyen Âge, la grippe espagnole, le typhus dans la révolution russe … Si les communautés primitives ont subi des maladies infectieuses, la contagion était limitée du fait de l’isolement relatif des communautés. Cependant, dès le néolithique, la domestication des animaux modifie leur relation avec l’espèce humaine. L’accroissement de la productivité de l’agriculture permet la création de villes tandis que les différenciations sociales s’exacerbent et que des classes sociales aux intérêts antagoniques se forment. Les premières épidémies apparaissent alors en relation avec les sociétés de classes ; les intérêts immédiats des classes dominantes sont devenus le moteur de la production. Elles agissent sans se soucier des conséquences indirectes et futures de leurs actions sur la nature. La pandémie liée au COVID19 n’est donc pas un phénomène spécifique au mode de production capitaliste[1], mais celui-ci amplifiait dramatiquement ses conséquences sur l’ensemble de la planète.

Cette épidémie a révélé, aux yeux de tous, l’incurie et l’incompétence des bourgeoisies nationales à maîtriser la situation. Au lieu d’une coordination globale, s’imposaient la concurrence, les pressions, les mensonges que se font les Etats bourgeois et l’impuissance totale des organismes internationaux censés représenter « l’intérêt commun et la solidarité des nations » (OMS, ONU…). Dans la plupart des pays, le prolétariat a assisté à l’incapacité de la bourgeoisie à diriger le système de santé et à prendre en charge rationnellement la protection des populations, malgré les immenses progrès de la médecine au XXe et XXIe siècles. Tous les gouvernements, quels que soient leurs orientations idéologiques, ont cherché avant tout à préserver les rapports sociaux et politiques qui permettent la production d’un maximum de plus-value et la soumission du prolétariat à l’ordre bourgeois. Les mesures d’exception qui étaient prises, au nom de la sauvegarde de la santé des populations préparaient aussi, et à grande échelle des mesures durables d’aggravation des conditions d’existence de ces populations, en termes de revenus, de temps de travail et de chômage, et de régression des libertés démocratiques tout en développant de nouvelles méthodes de domination du prolétariat. La classe dominante prend les devants pour faire payer au prolétariat les frais de cette crise, en faisant tout pour l’immobiliser dans sa réaction de classe, alors même qu’avant l’épisode du coronavirus, la lutte des classes à l’échelle mondiale s’intensifiait.

Cette épidémie éclatait alors que le mode de production capitaliste était sur la fin d’un cycle – le plus long cycle de son histoire moderne – et que la société bourgeoise était grosse d’une nouvelle crise de surproduction plus menaçante que la dernière crise de 2008-2009.

Devant cette perspective, les bourgeoisies des pays avancés ont déployé, bien avant l’éclatement de la crise sanitaire, toutes les ressources de la politique monétaire et budgétaire pour tenter de l’enrayer. Cette crise épidémique intervenait avant l’explosion de la crise de surproduction et précipitait prématurément la dévalorisation d’une partie du capital. Une très grande partie de la production et de la circulation des marchandises était soudainement arrêtée tandis que le capital fictif chutait considérablement ; les dévalorisations réalisées ont différé la crise de surproduction et pour autant qu’elles aient été suffisamment importantes ont mis fin au onzième cycle de l’après-guerre (selon notre numération) avec l’aide d’une politique de soutien massive.

De toutes façons, qui paye la facture de l’endettement sans précédent de tous les Etats paniqués à l’idée de l’effondrement de la société bourgeoise ? Principalement, le prolétariat, qui voit son exploitation renforcée pour produire un maximum de plus-value et permettre la valorisation du capital, fortement dévalorisé par cette crise, et supporter le poids dela dette publique.

Tandis que l’épidémie continue tout en ayant une accalmie et que la bourgeoisie considère que cela ne lui pose plus de problèmes politiques, les prémisses d’une troisième guerre mondiale se mettent en place. A la fois contre-coup de la défaite du « socialisme réel », c’est-à-dire du capitalisme à l’Est de l’Europe et première remise en cause fondamentale de l’ordre impérialiste dominé par les Etats-Unis, la guerre en Ukraine est devenue un champ clos où par l’intermédiaire du peuple ukrainien s’expriment les rivalités inter-impérialistes et sont un premier pas dans la polarisation des forces qui déboucheront sur un troisième conflit mondial. La bourgeoisie de l’Europe de l’Ouest, bien qu’elle soit loin d’avoir une politique unanime, est conduite dans l’urgence à un réalignement de ses forces qui la conduit à imposer des mesures d’austérité au prolétariat tout en augmentant ses dépenses d’armement tandis que la dette publique et la charge des intérêts augmentent. Une inflation difficilement contrôlable sur le court terme, mais cette inflation – à un niveau moindre - a longtemps été recherchée sans succès, en est une conséquence tandis que des pénuries s’installent.

C’est bien dans les grandes crises mondiales que se révèle toujours le caractère tragique de la division en classes. Le mode de production capitaliste, dernier mode de production basé sur les classes sociales, révèle à cette occasion combien il a fait son temps, et combien son renversement par la classe exploitée, le prolétariat mondial, est le seul objectif qui peut faire sens devant les conséquences de sa domination. Pourtant, depuis sa défaite dans les années 1920, le prolétariat a disparu comme classe indépendante. Si par la suite, il a pu émerger au sein des révolutions qui ne dépassaient pas les limites bourgeoises, pour autant qu’elles fussent radicales, il n’a pas réussi à s’y affirmer comme classe. Certes, la capacité politique du prolétariat dépend des circonstances, de son degré de préparation et de son énergie pour s’organiser de façon indépendante à l’échelle internationale, mais sa capacité historique est permanente, parce qu’elle est inscrite au cœur même du rapport social qui caractérise le mode de production capitaliste. Pour préserver cette capacité quand les rapports de force lui sont défavorables, il faut que le prolétariat, sous le drapeau de la révolution en permanence, trouve un moyen de coopération internationale qui lui permette de se défendre au mieux pour protéger ses conditions d’existence tout en se préparant à former un parti politique indépendant et opposé à tous les autres partis de la société bourgeoise.

Robin Goodfellow – Février 2023

2. La dialectique de l´Homme et la Nature

La pandémie liée au COVID19 et la surréaction qu’elle a provoquée dans nombre de pays, ont favorisé le discours écologiste. Selon cette interprétation, l’activité humaine en s’attaquant à la nature sauvage, notamment à travers la déforestation, et en particulier celle des forêts tropicales, en viendrait à perturber des écosystèmes qui auparavant étaient équilibrés et expose l’Homme à de nouveaux virus qui le menacent[2]. Dans le même ordre d’idée, par exemple, le réchauffement climatique menace de libérer des virus enfouis dans le permafrost sibérien qui peuvent se révéler particulièrement néfastes pour l’Homme. Aux thèses religieuses qui voient dans les catastrophes un fléau de Dieu pour punir les hommes de leurs péchés ou une manifestation du démon, un nouveau mysticisme y voit une vengeance de la Nature saccagée pour le plus grand prédateur de tous les temps : l’Homme.

2.1 La relation de l’Homme et de la Nature : il n’y a pas de divorce entre l’Homme et la nature

L’Homme devrait donc s’arrêter à la lisière de la forêt, ne pas y toucher, la laisser vivre sa vie pour que la biodiversité puisse s’épanouir. Cette biodiversité, dont on ignore la plus grande partie[3], supposée implicitement chargée de bienfaits pour l’Homme puisqu’il doit la protéger, se révèle alors une terrible menace porteuse de calamités. Mais la petite-bourgeoisie démocratique n’en est pas à une contradiction près. Il est vraisemblable que cette argumentation qui, de fait, met en exergue les dangers de la biodiversité, vient en soutien et en substitution de l’argument selon lequel la forêt vierge tropicale était une composante essentielle de la lutte contre le réchauffement climatique en séquestrant du carbone. Las, les études ont montré que ces forêts étaient bien un poumon de la planète dans le sens où, comme le poumon, elles rejettent du gaz carbonique. Les forêts, toutes choses égales par ailleurs, n’emmagasinent du gaz carbonique que quand elles poussent ; les arbres morts qui pourrissent finissent par libérer le carbone qu’ils ont stocké. Une forêt « vierge » ou autre forêt « primaire » (concept dont on peut douter de la réalité effective) si nous raisonnons abstraitement serait donc neutre[4], la production nouvelle serait compensée par la mort d’autres arbres. Il faut donc la main de l’Homme qui doit exploiter le bois pour que, sous diverses formes (meubles, matériaux de construction, pâte à papier, chauffage, …), le bois stocké et utilisé en dehors de la forêt augmente, tandis que celle-ci, par le choix des espèces en fonction des besoins est gérée plus rationnellement (aujourd’hui dans les limites de la production capitaliste et de la propriété privée, qui sont autant d’obstacles à une telle gestion et que la petite-bourgeoisie démocratique se garde bien de critiquer autrement que sous la forme mystificatrice de l’adjectif productiviste, intensif ou industriel)) et voit sa pousse favorisée. Reste la question de l’enfouissement de ce carbone dans le sol ; sa sédimentation (charbon, pétrole, kérogène, roches sédimentaires, etc.). Le sol retient effectivement beaucoup plus de carbone que la biomasse. D’une part, les forêts tropicales sont les moins efficaces de ce point de vue. Il y a comme une relation entre la biomasse et le carbone stocké dans le sol. Plus la biomasse prend de l’importance, moins le sol stocke de carbone. D’autre part, les forêts ne sont pas les seuls terrains où on stocke du carbone ; les prairies et autres terres agricoles en conservent également et souvent plus que les forêts[5].[6]

Hier, la peur du loup et de forces mystérieuses au sein des forêts hantaient l’imaginaire occidental, aujourd’hui c’est l’atteinte à la biodiversité, la menace des virus du fait du contact avec la faune sauvage. Comme si l’Homme n’avait pas été, de tout temps, en contact avec la faune sauvage ! qu’est-ce-donc d’autre que la chasse ou la pêche ? De plus, comme l’ont montré de nombreuses images, insolites[7] ou non, si l’Homme se tient éloigné de la nature, celle-ci se rapproche de l’Homme[8]. N’oublions pas non plus, comme nous l’avons rappelé, que la majeure partie des épidémies qui ont comme vecteur l’animal vient des animaux domestiqués[9]. Et que dire alors des populations qui vivent au milieu de ces forêts et dont la petite bourgeoisie démocratique prend volontiers la défense. Elles furent plus facilement décimées par les virus européens que par ceux qu’elles auraient pu rencontrer au contact de la faune sauvage locale qu’elles consomment par ailleurs[10]. La consommation d’animaux sauvages par les Chinois aura permis, par la même occasion, un déferlement de commentaires condescendants, y compris chez les mangeurs de grenouilles, d’escargots et d’ortolans, sur les pratiques culinaires chinoises[11].

Il n’y a pas de divorce, de fossé, entre l’Homme et la nature, comme le suppose la pensée métaphysique ; la nature n’est pas un système stationnaire et harmonieux opposé à un homme en mouvement qui la saccage. Bien au contraire, l’espèce humaine et son histoire sont la manifestation du devenir de la nature. Selon la théorie marxiste, sur la Terre, l’Homme en tant qu’espèce est l’animal « (…) vertébré dans lequel la nature prend conscience d’elle-même. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.41). « L’Homme fait de son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente. (…). L’activité vitale consciente distingue immédiatement l’Homme de l’animal. C’est par là seulement qu’il est un être générique. Autrement dit, il est un être conscient, et sa propre vie est pour lui un objet précisément parce qu’il est un être générique. » (Marx, Manuscrits parisiens de 1844, Pléiade, Economie, T.2, p.63)

Et l’Homme comme espèce - tout comme l’ensemble du monde inorganique et organique, et toutes les espèces (micro ou macro-organismes) connus ou encore inconnus, actuels ou disparus (c’est la partie et de très loin, la plus importante) – est le produit du devenir de la nature et de ses lois ; lois que l’Homme s’efforce de connaître pour les mettre à son service.

Pour le marxisme, l’Homme est donc une des formes par laquelle la nature est parvenue à la conscience d’elle. L’humanisation de la nature ; l’Homme redessine le paysage, cultive les champs, plante les arbres, les coupe, entretient le sous-bois, bref gère les forêts, arase les collines, perce les montagnes, détourne les fleuves, assèche les marais, conquiert des territoires sur la mer, sélectionne et crée des espèces, sauve des variétés qui seraient étouffées dans la nature, fait des greffes, croise des variétés et des espèces, modifie génétiquement les organismes, …, s’accompagne de la naturalisation de l’Homme ; l’appropriation empirique ou théorique des lois de la nature[12] lui permet de les faire agir pour son usage et permet à l’Homme de se doter de capacités qu’il n’avait pas à l’origine. Par exemple, il peut désormais voler, vivre sous l’eau, voir au-delà et en deçà de son œil, … nous pourrions multiplier à l’infini les qualités naturelles qu’il a incorporées ou celles qu’il a développées en allant au-delà même de ce que pouvait faire la nature par elle-même en découvrant ses lois et les mettant à son service ; la nature elle-même, dans la mesure où l’Homme en est une composante et qu’il la façonne, élargit ses caractéristiques. Pour exister à ce niveau de complexité et pour évoluer vers une complexité encore plus importante, la nature a toujours plus besoin de l’action de l’Homme[13]. Comme la conscience est une propriété de la nature, le marxisme n’a jamais placé l’Homme au centre du monde, mais comme une des manifestations de la conscience supérieure de la nature et donc, dans ce mouvement, il admet que, ailleurs ou demain, le mouvement de la nature conduise celle-ci à la conscience d’elle-même par d’autres voies que celle de l’Homme. Il montre aussi à quel point cette nature est d’un « rendement » dérisoire. Combien de matière inorganique, d’espaces infinis, de galaxies, combien de temps, pour arriver à la production d’une quantité infime de matière organique et encore plus infime de sensibilité et de conscience. Quant à la nature consciente d’elle-même, telle que nous la connaissons, elle est encore plus dérisoire, aussi bien dans le temps comme dans l’espace, du point de vue quantitatif[14].

Avec le mode de production capitaliste ce processus d’humanisation de la nature et de naturalisation de l’Homme prend un tel essor, sous la forme d’une exploitation généralisée de l’Homme et de la nature, que, par rapport à lui, les autres formes de production paraissent limitées[15].

Précédent la conception matérialiste de la dialectique de la nature, figure la conception idéaliste de la dialectique de la nature de Hegel. Selon celle-ci, « La nature est à considérer comme un système de degrés, dont chacun provient nécessairement du précédent, non cependant de telle manière que l’un serait naturellement engendré par l’autre, mais dans l’idée intérieure, celle qui constitue le fondement de la nature »[16] Si bien que « Hegel considère la nature comme une manifestation de l’« Idée » éternelle dans l’aliénation » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.207) (A voir)

Hegel était tombé dans l’illusion de concevoir la nature (le réel) “comme le produit de la pensée qui partant d’elle-même ; s’approfondit en elle-même et se meut pour soi » (Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Editions Sociales, p. 166). Cependant, ce processus de connexion universelle, anticipé par Hegel, n’a pu être compris complètement que par la conception matérialiste de la nature[17]. Selon celle-ci, le devenir de la nature, son mouvement, ses formes et ses contradictions ne peuvent être compris qu’à travers les lois de la dialectique dont les principales sont[18] : « (la) conversion de la quantité en qualité, - (la) pénétration réciproque des contraires polaires et conversion de l’un en l’autre quand ils sont poussés à l’extrême, - (le) développement par contradiction ou négation de la négation, - (la) forme spirale du développement. » (Engels, Dialectique de nature, Editions Sociales, p.25)

Dans une lettre à Marx en date du 14 juillet 1858, Engels s’étend sur les progrès considérables des sciences de la nature au cours des trente dernières années. Dans le cas de la physiologie, pour laquelle il souhaite vérifier si Hegel n’avait pas anticipé certains aspects des nouvelles découvertes, il met notamment en relief, le développement considérable de la chimie organique et tout particulièrement la découverte de la cellule. « On a obtenu grâce à ce dernier [le microscope NDR] des résultats encore plus importants que par la chimie ; mais ce qui principalement révolutionne toute la physiologie et rend enfin possible une physiologie comparée, c’est la découverte de la cellule, de la cellule végétale par Schleiden, de la cellule animale par Schwann (vers 1836). Tout est cellule. La cellule est l’être-en-soi hégélien. Son développement lui fait rigoureusement parcourir le procès hégélien : il en sort à la fin l’« Idée », l’organisme chaque fois entièrement achevé. » (Engels, Lettre à Marx, 14/07/1858, Lettre sur les sciences de la nature, Editions sociales, p.17)

2.2 La vie, la conscience sont des propriétés de la nature

Du point de vue matérialiste, il a bien fallu que l’organique naisse à partir de l’inorganique et inversement, que l’organique comme l’inorganique soient des formes de manifestation de la nature[19]. La différence entre les substances organiques et inorganiques réside dans le fait que les premières ont une composition chimique basée sur le carbone comme élément substantiel. C’est pour cela que la chimie organique[20] est aussi appelée chimie des composés du carbone. En leur sein, le carbone est combiné avec d’autres éléments comme l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, etc. La diversité des substances organiques est déterminée par la structure chimique de ses éléments constitutifs. Et la matière organique est la médiation nécessaire pour que s’accomplisse le saut qualitatif de la matière inorganique au vivant.[21]

Engels était parfaitement conscient de cela tout comme des difficultés rencontrées pour y parvenir compte tenu d’une part, et en dépit des progrès importants qu’il signalait dans la lettre citée plus haut, du fait des limites de la connaissance et d’autre part du constat - sous-estimé[22] - que la nature connue avait mis des millions d’années pour parvenir à effectuer ce saut. Qui plus est, au-delà des réalisations de la chimie organique laquelle depuis la synthèse de l’urée avait pris un rang officiel parmi les branches de la chimie, ce qui était important était de fournir les bases du protoplasme, le contenu de la cellule.

Le mouvement est le mode d’existence de la matière et les diverses formes du mouvement supposent des différences qualitatives qui constituent autant de champs scientifiques[23]. Engels concluait que les sciences qui sont concernées par le mouvement de la vie n’étaient pas assez développées pour qu’il puisse se livrer à une étude approfondie des formes du mouvement organique[24]. Ces dernières, du fait de leur complexité, supposent, encore plus que pour les autres, la maîtrise de la pensée dialectique. Cet aspect explique, pour une part, le retard des sciences du monde organique par rapport aux autres sciences[25] ;. en même temps, pour autant que le développement des sciences puisse servir de marqueur du développement des forces productives et des évolutions de la production capitaliste, nous devons considérer que, du point de vue de son évolution comparée aux autres sciences, le capital est entré dans sa phase biologique, c’est-à-dire que cette science a atteint un tel essor qu’elle s’incorpore toujours plus au développement des forces productives et devient un facteur puissant qui vient s’associer et relayer les autres sciences dans la recherche du maximum de plus-value. Ces développements fournissent aussi les matériaux qui devraient permettre cette étude des formes du mouvement organique qu’Engels avait laissé de côté, gage d’un approfondissement de la pensée dialectique.

Pour Engels, « expliquer la naissance de la vie à partir de la nature inorganique (…) ne signifie pas autre chose que produire des albuminoïdes à l’aide de substances non organiques.” et “Dès que sera connue la composition des corps albuminoïdes, elle [la science, la chimie NDR] pourra procéder à la production de l’albumine vivante.” [un résultat] “que la nature elle-même ne réussit à réaliser que dans des circonstances très favorables, sur quelques corps célestes au bout de millions d’années.” (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.198)[26]

Toujours selon Engels : “Partout où nous rencontrons la vie, nous la trouvons liée à un corps albuminoïde, et partout où nous rencontrons un corps albuminoïde qui n’est pas en cours de décomposition, nous trouvons aussi, immanquablement, des phénomènes vitaux.” (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p.112)

Il est utile de rappeler ce qu’Engels entend par albumine et corps albuminoïdes : « On prend ici le corps albuminoïde au sens de la chimie moderne, qui rassemble sous ce nom tous les corps composés de façon analogue à l'albumine ordinaire, et appelés aussi substances protéiques. Le nom est maladroit, parce que, de toutes les substances qui lui sont apparentées, l'albumine ordinaire joue le rôle le moins vivant, le plus passif, étant, à côté du jaune d'œuf, uniquement substance nutritive pour le germe qui se développe. Cependant, tant qu'on n'en sait pas plus long sur la composition chimique des substances albuminoïdes, ce nom est encore le meilleur, parce que plus général que tous les autres. » (Engels, Anti-Dühring, p.51).

Engels connaissait donc le concept de protéine ou ses apparentements. Ce n’est pas étonnant puisque leur découverte date de 1835 par le Néerlandais Mulder, sous le nom de wortelstof, la matière racine. Son collègue suédois, Berzelius lui suggéra en 1838 d’employer le terme protéine, formé à partir du grec ancien protos, premier, essentiel[27]. Engels préférera en rester à un terme plus général pour désigner les composants de base du protoplasme.

Engels voit la naissance de la vie comme un chimisme poussé à son terme et par conséquent doté d’un saut qualitatif[28]. La synthèse dans la nature des substances organiques à la base de la vie était une condition préalable à l’apparition de la vie et leur synthèse par l’Homme la démonstration qu’il en avait bien été ainsi dans la nature. La philosophie des savants vitalistes qui pour certains visait à accorder la chimie et la bible[29] reculait puis sombrait devant les progrès de la synthèse des produits organiques[30]. Au-delà encore, pour Engels, l’aboutissement de ce processus devait être la reproduction de la vie en laboratoire.

Les travaux entrepris par la chimie organique pendant les XIXe et XXe siècles permirent de réaliser la synthèse de substances caractéristiques des organismes comme les sucres et les graisses, les pigments végétaux. Et au milieu du XXe siècle on synthétisa des corps complexes comme les vitamines, les antibiotiques ou les hormones et en ce début de XXI siècle, des avancées considérables dans le développement de la biochimie[31] ont été accomplis. Le deuxième quart du XXe siècle n’était pas entamé que le biochimiste russe Alexandre Oparine[32], émet l’hypothèse selon laquelle des molécules organiques ont pu se former par l’action du soleil, des éclairs et des volcans sur une atmosphère primitive disposant d’une composition particulière. A peine plus tard et indépendamment du premier, le biologiste J.B.S. Haldane[33] émet une théorie similaire. Au début du troisième quart du XXe siècle, Stanley Miller, un élève du chimiste Harold Urey, compose un dispositif formalisant la théorie de Oparine/Haldane et parvient à créer des composés organiques dont, dans une très faible proportion, des acides aminés primitifs. La chimie des molécules permettant l’émergence de la vie, la chimie prébiotique, disposait désormais d’une assise solide. Les protéines[34] étant une combinaison complexe d’acides aminés, la soupe primitive de Miller en était encore loin et tout laisse penser que la composition de l’atmosphère primitive ne correspondait pas à celle de l’expérience. Mais il était démontré que dans son propre mouvement la nature pouvait engendrer à partir de la nature inorganique des composants essentiels de la vie. Le chemin vers la reproduction de la vie n’en était pas pour autant complètement parcouru et les recherches en biologie ont montré que la complexité était bien plus grande que celle escomptée par Engels. Cependant de nombreux projets se donnent pour objectif, non seulement de reproduire la vie, qui du point de vue du marxisme précède la cellule (comme nous verrons dans la section 4.1), mais de produire une cellule artificielle, la vie du point de vue de la science mainstream, et un tel succès sera un nouveau triomphe de la pensée dialectique et on ne pourra que s’incliner devant les anticipations d’Engels[35].

Dans une perspective marxiste, la vie est une des propriétés de la nature, une de ses formes de manifestation. Elle est certes le résultat de la nature tout entière mais suppose l’existence de “conditions déterminées, données par tout l’enchaînement de la nature”. Dans son évolution elle conduit à la conscience d’elle-même dont l’Homme est une des manifestations.

« Jusqu'ici la science de la nature, et de même la philosophie, ont absolument négligé l’influence de l’activité de l’homme sur sa pensée. Elles ne connaissent d'un côté que la nature, de l’autre que la pensée. Or, c'est précisément la transformation de la nature par l’homme, et non la nature seule en tant que telle, qui est le fondement le plus essentiel et le plus direct de la pensée humaine, et l'intelligence de l’homme a grandi dans la mesure où il a appris à transformer la nature. C'est pourquoi, en soutenant que c'est exclusivement la nature qui agit sur l’homme, que ce sont exclusivement les conditions naturelles qui partout conditionnent son développement historique, la conception naturaliste de l'histoire - telle qu'elle se manifeste plus ou moins chez Draper et d'autres savants - est unilatérale et elle oublie que l’homme aussi réagit sur la nature, la transforme, se crée des conditions naturelles d'existence. » (Dialectique de la nature p.233)

La médiation entre l’homme et la nature s’accomplit à travers le processus de travail. Par le travail, l’homme agit sur la nature sensible extérieure, la transforme et transforme sa propre nature, mais « en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil, et soumet à sa propre gouverne le jeu des forces qu'elle recèle. » (K I Sec. 3 Chap. V, PUF (4e Ed.) p. 199-200) Par cette action l’Homme domine la nature, c'est-à-dire qu'il modifie la forme du naturel et en même temps matérialise dans le naturel son propre objectif basé sur ses besoins en tant qu'espèce. Par ce mouvement de domination, il modifie le naturel selon sa propre volonté et il subordonne sa volonté au but de son propre travail à savoir produire les valeurs d'usage nécessaires et les forces productives matérielles qui constituent le contenu matériel de la richesse et le fondement matériel de sa propre existence en tant qu'espèce.

En résumé, l'action de l’Homme sur la nature est l'action de la nature sur elle-même. L’Homme, la société humaine, est la conscience de soi de la nature. Il déploie ses forces productives comme organes historiques et la nature est le fondement de son propre développement. La nature elle-même, transformée, augmentée, humanisée ne peut se maintenir et progresser que par l’action consciente qu’elle exerce sur elle-même par la médiation de l’esprit pensant dont l’Homme est une instance, une réalisation spécifique[36]. Il n'y a donc pas d'opposition en soi entre le développement des forces productives matérielles de la société humaine et la nature, comme le proclament les défenseurs malthusiens de l'ordre bourgeois régnant : les écologistes. Au contraire, ce processus de travail est une partie organique de la métamorphose et des changements de la nature. En prenant conscience d’elle-même s’ouvre le passage de l'histoire naturelle à l'histoire de l'humanité.

3. Conséquences imprévues de l’action de l’Homme sur la nature

Depuis ses origines, l’Homme est dans l’incapacité de contrôler le déchaînement des phénomènes naturels qui menacent sa vie. Au cours de son histoire, avec le développement des forces productives, de la technologie et de la science, l’Homme a dû se confronter avec la nature et se défendre collectivement contre ses changements imprévus[37].

3.1 Actions réciproques entre l’Homme et la nature

Tous les modes de production reposant sur la division de la société en classes sociales antagoniques ont connu des épidémies. Mais les sociétés de chasseurs cueilleurs avaient aussi des maladies infectieuses (rougeole, typhus, malaria, tuberculose transmise par les oiseaux, etc.). La contagion a été limitée du fait de l’isolement relatif des petites communautés. La situation va se modifier avec la période appelée néolithique.

Dès le néolithique, la domestication des animaux et de leur cohabitation avec l’espèce humaine modifie leur relation. La démographie humaine connaît une croissance importante, si bien que les accroissements de population du XXe et XXIe siècle ont été comparés à ceux de la « révolution néolithique ». L’accroissement de la productivité de l’agriculture permet la création de villes tandis que les différentiations sociales s’exacerbent et que des classes sociales aux intérêts antagoniques se forment. Les premières épidémies apparaissent alors. Quant à leurs effets, elles ont des répercussions jusqu’à nos jours en ayant sélectionné des individus plus aptes à faire face à des épidémies[38].

Des épidémies (étymologiquement « sur le peuple »), d’autres sociétés en ont connu. Vers la fin du Ve siècle avant JC, Thucydide relate, en écartant mythes et rumeurs, une épidémie dont il a failli mourir. Elle fera, de 430 à 426 avant JC, plusieurs dizaines de milliers de morts, dont Périclès, le stratège de la cité, à Athènes. Cela représentait un quart à un tiers de la population. Le mal débarque au Pirée, le port d’Athènes. La « peste d’Athènes » est, selon l’hypothèse la plus fréquemment retenue sur un sujet aussi délicat que les diagnostics rétrospectifs, une épidémie de typhus dont le vecteur est le pou.

Dans l’Empire romain, la « peste de Justinien » transmise, à l’origine, pour l’essentiel, par les puces, elles-mêmes contaminées par les rats venus d’Egypte[39], le grenier à blé de l’Empire, entraîne une pandémie qui, en plusieurs vagues, dure plus de deux siècles et ravage la population. Au printemps 542, 10 000 personnes meurent chaque jour à Constantinople qui perd autour de 40% de sa population. L’Empereur Justinien, malade, s’en tire à bon compte. Lors de l’hiver 589, à l’occasion d’une nouvelle poussée, la peste gagne Rome. Le pape Pélage II aura moins de chance que Justinien. Au début de l’ère chrétienne, on estime que Rome comptait plusieurs centaines de milliers d’habitants. Elle tombe à 20 000 habitants à la fin du VIe siècle.

A partir de 1347, venue d’Asie[40] et suivant les routes de la soie, la peste noire contamine, essentiellement par voie maritime, l’Europe médiévale. Des Génois contaminés (peut-être volontairement[41]) par des Tartares disséminent le bacile à Constantinople, Messine, Marseille. D’autres navires le diffusent dans tout le bassin méditerranéen. En 1348, l’Italie, l’Espagne, les vallées du Rhône et de la Garonne sont touchées. En quelques années, l’épidémie va ravager l’Europe. Les estimations les plus basses font état de la disparition du quart ou du tiers de la population européenne mais la documentation fiable qui permet d’estimer le nombre de décès reste insuffisante. Jean-Noël Biraben qui a étudié en détail l’histoire de la peste reste circonspect et ne parvient pas à donner une évaluation générale. Cette peste inaugure une nouvelle pandémie qui va durer plusieurs siècles. L’épidémie enjambe volontiers les classes sociales et les modes de production, même si ces aspects ne sont pas sans influence. Par exemple, pour ne citer que la France, Biraben, identifie vingt-six poussées principales et onze secondaires entrecoupées de trente-six rémissions. Les vagues les plus sévères ont lieu en 1348, 1361, 1374, 1400, 1412, 1439, 1482, 1502, 1522, 1531, 1545, 1564, 1586, 1596, 1626, 1636[42]. Une troisième pandémie, encore en cours[43], commence à la fin du XIXe siècle, elle touche Marseille en 1919, Paris (et Marseille) en 1920 où elle sera enrayée. Entretemps, Yersin a découvert le bacille de la peste et des sérums et vaccins ont été mis au point. Aujourd’hui ce sont surtout les antibiotiques qui permettent de combattre la peste, à condition d’y avoir accès ce qui n’est pas acquis dans les pays où subsistent des foyers épidémiques. Les vaccins ont une efficacité limitée dans le temps et ont potentiellement des effets secondaires qui en limitent l’usage. Enfin, ils ne permettent pas de prévenir la peste pulmonaire, très contagieuse et souvent mortelle. La régression relative de la peste rend ce marché du vaccin a priori peu rentable et décourage donc l’industrie du médicament d’y consacrer des recherches importantes[44].

Bien que les origines de la variole sur le continent soient discutées, elle a constitué pour les conquistadors espagnols une arme biologique qui va leur permettre de vaincre et d’anéantir la population de l’Empire Aztèque alors peuplé de 16 à 18 millions de personnes. Le sort des Aztèques sera partagé par les Mayas et les Incas.

Tout aussi intéressante est l’attitude des représentants des classes dirigeantes. Elle est identique à celle de notre bourgeoisie moderne. Quand elles ne fuient pas l’épidémie, les autorités d’une ville mènent expertises et enquêtes sur l’origine de la peste dès qu’elle est signalée. Mais l’information n’est pas diffusée pour ne pas nuire aux affaires et au ravitaillement ou créer une vague de panique. Les mesures de prévention, l’isolement, arrivent en retard et donc trop tard pour limiter la catastrophe. Les réactions pour lutter contre l’épidémie sont immédiates ; elles conjuguent magie, prières et processions qui favorisent l’épidémie, théories obscurantistes et millénarisme apocalyptique, théories « complotistes » (action d’individus malveillants), médicaments inadaptés et une organisation qui sera de plus en plus efficace. C’est avec le capitalisme et vraisemblablement l’affirmation de l’Etat nation et l’action concertée des Etats que l’organisation atteint son maximum d’efficacité. Elle conjugue le « dépistage » (billets de santé, une forme de passeport sanitaire personnel), l’édiction de règles d’organisation et d’isolement, le développement d’équipements hospitaliers assurant l’isolement des contagieux, la désinfection des rues, …

Cela n’empêche en rien la société bourgeoise de connaître des épidémies. Nous avons vu que la troisième pandémie de peste, toujours en cours, est contemporaine de la production capitaliste. La grippe espagnole ouvre une autre série d’épidémies dont la souche est le virus de la grippe. En trois vagues, dont la deuxième est la plus meurtrière, la grippe dite espagnole fera bien plus de morts que la première guerre mondiale dont plusieurs centaines de milliers en France[45]. Censure des autorités, affaiblissement du corps social du fait de la guerre impérialiste, absence de protections (un pourcentage élevé d’infirmières mourra) contribuent à l’hécatombe. La grippe asiatique de 1957 touchera 25% de la population mondiale et fera de 1 à 2 millions de morts. Etc.

Le pouvoir bolchévique aux prises avec la contre-révolution, la guerre civile, la famine connaîtra une épidémie de typhus qui aurait concerné 25 à 30 millions de personnes entre 1919 et 1921 et fait 2,5[46] millions (4 millions[47] ?) de victimes. Dans l’imagerie que se forge la bourgeoisie, le bolchévique juif est aussi un pouilleux, le spectre du communisme et de l’épidémie sont réunis. Comme pour l’antisémitisme[48], Churchill[49] est un héraut de la bourgeoisie occidentale.

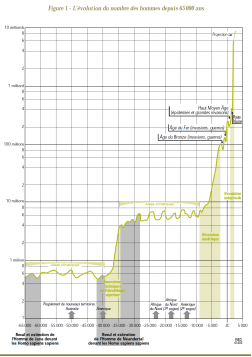

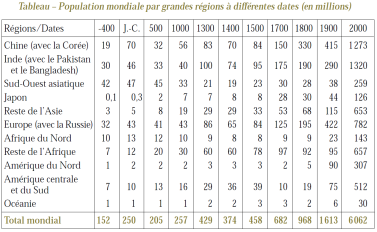

Comme le montrent la Figure 1 et le Tableau 1, la domination du mode de production capitaliste moderne s’est accompagnée d’une augmentation considérable de la population.

Figure 1 (Jean-Noël Biraben, l’évolution du nombre des hommes, Population et sociétés, n°394, 2003)

Tableau 1 (Idem)

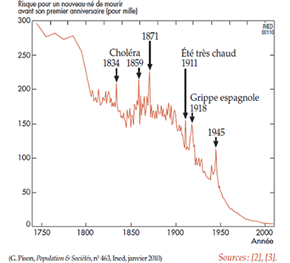

Avec des hauts et des bas (notamment la deuxième moitié du XIXe siècle), la mortalité infantile a reculé et l’espérance de vie a augmenté surtout à partir du XXe siècle, notamment grâce à la vaccination, les mesures d’hygiène et leur intégration dans les pratiques quotidiennes, les politiques de santé publique, l’amélioration de la qualité de l’eau (cf. la Figure 2). La découverte des antibiotiques, dans l’entre-deux guerre, à elle-seule, a permis une augmentation de l’espérance de vie de 10 ans. Le vaccin de la variole, a permis, au début du XIXe siècle un recul de la mortalité infantile, puis d’autres facteurs ont permis une évolution favorable de celle-ci.

Figure 2 – Evolution de la mortalité infantile en France de 1740 à 2009.

Tout cela nous montre que les progrès des connaissances scientifiques sont tels qu’il est possible de faire régresser considérablement la mortalité et la mortalité infantile en particulier laquelle reste encore, comparativement, très élevée dans certaines régions. La bourgeoisie qui dirige la société continue de la réformer mais, prise dans ses contradictions, elle se montre incapable de mener une politique rationnelle sur ces sujets comme sur d’autres ; l’épisode de la récente pandémie de coronavirus est à nouveau là pour en témoigner.

C’est aussi que les effets second ou troisième de l’action humaine sur la nature dans les sociétés de classes rencontrent des limites et en particulier dans la société bourgeoise ; jamais les capacités d’analyse, de prévision et de prévention n’ont été aussi développées et jamais elles n’ont conduit à une telle faillite qui aboutit à la fois à une catastrophe sanitaire et à une paralysie de l’activité économique à un degré jamais atteint. Une nouvelle fois la bourgeoisie démontre à la fois que la société n’a jamais été aussi développée et qu’elle est incapable de la diriger sans la précipiter régulièrement dans l’abîme.

Dans l’analyse des facteurs qui favorisent ces épidémies, il faut se garder d’arguments à l’emporte-pièce qui n’ont d’excuse que la haine contre la société bourgeoise. Nous avons montré que toutes les sociétés connaissaient des maladies contagieuses, que toutes les sociétés de classe connaissaient des épidémies et que si dans les sociétés primitives elles n’ont pas dû aller au-delà de quelques communautés c’est à cause de leur isolement relatif. Cet isolement ayant disparu, il serait absurde de nier qu’une société sans classes serait à l’abri d’une épidémie, comme si le communisme serait une société sans virus, sans bactéries, sans parasites, sans champignons, sans protozoaires. Les virus sont un facteur essentiel de la vie ; un pourcentage non négligeable du génome de l’Homme moderne provient d’un virus ; le corps porte autant sinon plus de bactéries et de virus qu’il n’a de cellules ; les virus voyagent par milliards dans l’atmosphère et il y en a plusieurs centaines de millions au mètre carré. S’il y en a qui sont pathogènes, d’autres contribuent à la vie de l’Homme en détruisant par exemple certaines bactéries. Le virus qui est à la frontière du vivant tout en étant une composante essentielle, oblige à avoir une pensée dialectique ; il semble qu’ils sont nombreux à l’avoir oublié.

Les gouvernements n’ont pas décidé d’arrêter, après moultes atermoiements, une bonne partie de la production parce que la vie du prolétariat est une priorité ; nous verrons qu’ils sont allègrement sacrifiés si nécessaire. Ce n’est pas tant le nombre de morts, encore que leur concentration puisse rendre la gestion de la crise plus difficile, mais plutôt les modalités de leur mort dès lors qu’ils meurent à l’hôpital et plus encore, le nombre potentiel, bien plus important, des personnes nécessitant des soins intensifs de réanimation sur une longue durée sans pour autant décéder qui ont poussé à prendre cette décision. La menace d’un chaos sanitaire non seulement en raison de l’épidémie mais aussi des effets de bord sur le système hospitalier du fait des besoins récurrents, ont conduit les gouvernements des pays les moins bien préparés[50] à affronter une telle pandémie, la première qui ne soit pas issue du virus de la grippe[51], à confiner la population. Par la même occasion, on avait là un excellent sujet de diversion pour toutes les questions sociales qui travaillent la société. Fini les manifestations, fini la contestation des lois liberticides et anti-prolétariennes !

Comme toujours, en dernière analyse, les mesures et les lois votées par la bourgeoisie, quelle que soit leur intention primitive se retournent contre le prolétariat et viennent renforcer sa domination. Bien que le contexte soit différent, nous ne doutons pas un instant de ce que l’Etat d’urgence sanitaire, promulgué lors des situations qui notamment débordent les systèmes hospitaliers, soit l’occasion pour la bourgeoisie de raffiner ses méthodes de domination : confiner la population, imposer des couvre-feux, restreindre les libertés (notamment de réunion, de manifestation), mettre en place et tester de nouveaux modes de contrôle et de surveillance des populations (géolocalisation, extension de la vidéo surveillance, drones, reconnaissance faciale, contrôle des déplacements, …), évaluer les réactions du prolétariat, peaufiner l’arsenal répressif, faire avaler au prolétariat un ensemble de lois anti-sociales et dégrader sa situation en reprenant ce qu’elle a pu concéder. En France, par exemple, l’Etat d’urgence « anti-terroriste » s’était conclu par l’introduction dans la loi ordinaire de mesures qui relevaient auparavant de cet état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire permettra d’ajouter une dimension supplémentaire à l’arsenal juridique pour assurer la domination de l’ordre bourgeois. Ces nouvelles mesures permettront pour de bonnes et de mauvaises raisons de décider de confiner quand il plaira au pouvoir en place.

3.2 La bourgeoisie continue de réformer la société

Le marxisme ne nie pas non plus que la bourgeoisie continue de réformer la société alors qu’elle n’a plus, depuis longtemps, ni la légitimité historique ni la capacité à la diriger rationnellement. En 1909 le grand marxiste Anton Pannekoek illustrait, dans un article intitulé « La destruction de la Nature », le point de vue fondamental du marxisme à savoir que le mode de production capitaliste moderne épuisait les deux seules sources de la richesse : la terre et le travailleur[52]. Dans ce texte, il évoque notamment « un massacre d’oiseaux de Paradis », en Nouvelle-Guinée, alors chassés pour orner les chapeaux de dames. Dans la partie de la Nouvelle-Guinée contrôlée par les Pays-Bas, la chasse aux oiseaux de Paradis sera interdite en 1931. La chasse ne menace plus ces espèces. Parmi ces oiseaux de Paradis, certains exhibent lors des parades amoureuses, un noir intense qui rivalise avec le noir le plus noir produit par l’Homme. L’analyse microscopique de ces plumes a montré que c’était leur structure, des nano cavités qui emprisonnent la lumière, qui permettait un tel résultat. « Cette structure naturelle pourrait inspirer des modistes ou des fabricants d'optiques pour concevoir de nouveaux matériaux, lunettes solaires ou télescopes.[53]». Le processus dialectique : humanisation de la nature ; l’Homme protège et organise l’existence des oiseaux de Paradis et naturalisation de l’Homme ; l’Homme maîtrise pour ses propres fins des caractéristiques de la nature dont il ne disposait pas, se poursuit. Le fait qu’il s’accomplisse dans le cadre du mode de production capitaliste fait peser une menace permanente sur les deux composantes, provoque régulièrement des catastrophes qui obligent la classe dirigeante à réagir quitte à violer ses propres principes. C’est ce qui s’est passé, avec l’autre sujet abordé par Pannekoek : la déforestation et les inondations dans les Alpes françaises[54].

Dans un rapport présenté en 1965, P. Fourchy retrace la lutte contre l’érosion au XIXe siècle dans les Alpes françaises. Le texte commence par indiquer pourquoi il est très difficile de se faire une idée précise de la situation forestière des Alpes avant le XIXe siècle, la couverture administrative délaissant les zones montagneuses et nombre de documents aboutissent à des déclarations contradictoires selon leur destination. Même pour certains des documents émanant des fonctionnaires spécialisés, il existe des insuffisances[55]. Toujours est-il que si on estime que la forêt française a atteint un périgée au tournant du XIXe siècle (6 à 7 millions d’ha) et donc notamment suite à la prise de pouvoir de la bourgeoisie française et à la déforestation dénoncée par Pannekoek, celle-ci n’a cessé de reboiser[56]. Au moment où Pannekoek écrivait, on en était rendu à plus de 9 millions d’ha et aujourd’hui ce sont 17 millions d’ha qui sont couverts par les forêts (notamment du fait du développement de la productivité agricole et du développement des friches agricoles qui l’accompagne), soit près du 1/3 du territoire métropolitain et un niveau de boisement similaire à celui de la fin du Moyen-Âge. La France est devenue exportatrice nette de bois bruts au point où c’est la seule catégorie (avec la tonnellerie dont elle est le premier producteur mondial) de la « filière bois » qui présente un solde du commerce extérieur positif. Cela ne va pas sans la grogne des acteurs aval de la filière, en particulier les scieurs, qui réclament des mesures protectionnistes pour ne pas être privés de bois[57].

Les inondations cependant continuent. Elles n’ont plus seulement un lien direct avec la déforestation bien que des voix puissent critiquer le choix des espèces qui sont plantées en regard de leur capacité à retenir l’eau ou fixer la terre, celles-ci étant sacrifiées au profit d’espèces permettant une rotation du capital plus rapide. Le mal ne part plus uniquement de la périphérie mais du centre, avec l’accroissement de la pression foncière et l’augmentation de la rente qui l’accompagne. L’expansion des superficies urbanisées y compris celles qui sont inondables, empêche l’infiltration des eaux dans la terre, tandis que les cours d’eaux traversant les villages font l’objet d’une gestion minimale. Lors des crues, ils charrient volontiers des « matériaux solides », euphémisme pour désigner une conséquence de la reforestation (arbres morts ou déracinés notamment) ou des déchets en tout genre qui seront autant de béliers, d’obturateurs ou d’obstacles favorisant l’aggravation de l’inondation.

Dans « La dialectique dans la nature », Engels prend soin de montrer que le mode production capitaliste n’a pas l’exclusivité des conséquences plus ou moins catastrophiques de l’action des hommes sur la nature, mais il montre que ce mode de production porte à leur comble des tendances fort anciennes[58].

« Bref, l'animal utilise seulement la nature extérieure et provoque en elle des modifications par sa seule présence ; par les changements qu'il y apporte, l’Homme l'amène à servir à ses fins, il la domine. Et c'est en cela que consiste la dernière différence essentielle entre l’Homme et le reste des animaux, et cette différence, c'est encore une fois au travail que l’Homme la doit.

Cependant ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d'elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais, en second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences. Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie Mineure et autres lieux essartaient les forêts pour gagner de la terre arable, étaient loin de s'attendre à jeter par-là les bases de l'actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres d'accumulation et de conservation de l'humidité. Sur le versant sud des Alpes, les montagnards italiens qui saccageaient les forêts de sapins, conservées avec tant de sollicitude sur le versant nord, n'avaient pas idée qu'ils sapaient par-là l'élevage de haute montagne sur leur territoire ; ils soupçonnaient moins encore que, par cette pratique, ils privaient d'eau leurs sources de montagne pendant la plus grande partie de l'année et que celles-ci, à la saison des pluies, allaient déverser sur la plaine des torrents d'autant plus furieux. (…). Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement. (…)

Mais s'il a déjà fallu le travail de millénaires, pour que nous apprenions dans une certaine mesure à calculer les effets naturels lointains de nos actions visant la production, ce fut bien plus difficile encore en ce qui concerne les conséquences sociales lointaines de ces actions. (…)

Mais, même dans ce domaine, nous apprenons peu à peu, au prix d'une longue et souvent dure expérience et grâce à la confrontation et à l'étude des matériaux historiques, à élucider les conséquences sociales indirectes et lointaines de notre activité productive et, de ce fait, la possibilité nous est donnée de dominer et de régler ces conséquences aussi.

Mais, pour mener à bien cette réglementation, il faut plus que la seule connaissance. Il faut un bouleversement complet de tout notre mode de production passé et, avec lui, de tout notre régime social actuel.

Tous les modes de production passés n'ont visé qu'à atteindre l'effet utile le plus proche, le plus immédiat du travail. On laissait entièrement de côté les conséquences lointaines, celles qui n'intervenaient que par la suite, qui n'entraient en jeu que du fait de la répétition et de l'accumulation progressives. (…)

Toutes les formes de production supérieures [après la dissolution des communautés primitives NDR] ont abouti à séparer la population en classes différentes et, par suite, à opposer classes dominantes et classes opprimées ; mais en même temps l'intérêt de la classe dominante est devenu l'élément moteur de la production, dans la mesure où celle-ci ne se limitait pas à entretenir de la façon la plus précaire l'existence des opprimés. C'est le mode de production capitaliste régnant actuellement en Europe occidentale qui réalise le plus complètement cette fin. Les capitalistes individuels qui dominent la production et l'échange ne peuvent se soucier que de l'effet utile le plus immédiat de leur action. Et même cet effet utile, - dans la mesure où il s'agit de l'usage de l'article produit ou échangé, - passe entièrement au second plan ; le profit à réaliser par la vente devient le seul moteur. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions Sociales, pp. 181-182)

Ce n’est que dans le communisme que l’on pourra dépasser certaines limites, mais cela n’en fait pas une société qui prévoira toutes les conséquences de ses actes, ne serait-ce que parce qu’elle innovera.

4. Virus et dialectique

Comme nous l’avons vu dans la section 2, l'humanité connaît des maladies virales depuis des millénaires et, face à un fléau épidémique, cette humanité n'attendit pas l'autorité indubitable d'une démonstration scientifique pour tenter d'y remédier avec une relative efficacité. Par exemple, la vaccination contre la variole[59] - « la variolisation » comme l'appelèrent les occidentaux en l'important d'Orient au XVIIIe siècle - était une pratique courante en Inde et en Chine au moins depuis le XIe siècle.

Tout cela pour dire que bien que côtoyant l'univers des virus depuis des lustres les sociétés humaines n'en comprennent véritablement l'alphabet que depuis peu car l’émergence de la génétique, une des sciences fondamentales du vivant, en était la condition indispensable.

4.1 Les virus et la dialectique, le vivant et les origines de la vie

Les découvertes du rôle des virus dans l’évolution, comme la reconnaissance qu’en dépit de leur étymologie[60] (poison, toxine) ils étaient loin d’être tous pathogènes pour l’Homme, ont induit l’hypothèse que les virus précéderaient l’émergence du vivant. Comme, actuellement, les virus se caractérisent par leur interaction et leur interpénétration avec le vivant (assimilé à la cellule), cette hypothèse suppose qu’auparavant ces virus, qu’on les nomme ainsi ou autrement, avaient des modalités de reproduction[61] (réplication[62], recopie, comme on voudra) autonomes. D’autre part, comme ces protovirus n’ont pas été identifiés, on doit également supposer qu’ils ont perdu ces propriétés avec la complexification du vivant. Cette thèse, pour une part, s’oppose aussi à celle qui voit les virus, comme un produit ou un sous-produit, car il n’en aurait pas toutes les caractéristiques, du vivant[63]. D’un autre côté, la perspective d’une apparition de la vie à partir du mouvement de la matière organique non vivante, repose, sur un autre plan et d’une autre manière, la question de la génération spontanée qui a été chassée du domaine du vivant notamment par Pasteur.

La vie, dans la conception traditionnelle moderne dominante, bien que faisant l’objet de nombreux débats[64], est assimilée à la cellule et à son organisation, notamment, le métabolisme, la compartimentation, la reproduction, l’évolution.

Cette représentation n’était en rien celle de Marx et Engels pour qui la vie commençait avant la cellule. Ce n’est pas que la découverte de celle-ci ait été sous-estimée. Bien au contraire, Engels la classe parmi les trois grandes découvertes qui ont balayé l’approche de la nature propre au matérialisme métaphysique et permis la constitution des sciences de la nature en un « système de connaissance matérialiste de la nature. »[65]

Pour Marx et Engels, il ne faisait guère de doute que l’organique et le vivant, cette part particulière de l’organique, étaient le résultat d’un chimisme poussé jusqu’au bout (cf. section 2.1), ce qui, en bonne dialectique, suppose des sauts qualitatifs. Un premier saut avait été réalisé avec la synthèse de matières organiques, un autre saut le serait avec la synthèse de la matière bio-organique à la base du protoplasme. Cette analyse avait au moins deux conséquences : la matière du protoplasme était homogène et une fois synthétisée de manière indépendante, elle contenait déjà des caractéristiques suffisantes pour relever du vivant[66]. Par conséquent, la vie précédait l’existence de la cellule et donc ne commençait pas avec celle-ci. Dans la représentation d’Engels, la synthèse du protoplasme, assimilé au monde des bioprotéines, des albumines, serait la synthèse de la vie en laboratoire. Marx et Engels partageaient la même vision[67] mais peu avant sa mort, Marx pensait que la synthèse chimique était proche[68]. Après la mort de Marx, Engels repoussait à bien plus loin la réalisation[69] d’une synthèse qui n’allait pas de soi[70]. Notons qu’un Haldane, par exemple, au siècle suivant, allongera encore le délai de réalisation d’une telle synthèse[71]. Pour Engels, l’albumine vivante, non différenciée, était le point de passage vers la cellule[72].

Dans l’état de la science de l’époque, il ne pouvait en être autrement pour qui avait un point de vue matérialiste. La reconnaissance de l’acide nucléique comme support de l’information héréditaire n’interviendra qu’au cours du XXe siècle. Sous le nom du nucléine, l’ADN avait pourtant été découvert en 1869 (publication en 1871) mais son inventeur, le Suisse Friedrich Miescher, accumulera au contraire les preuves pour écarter son rôle dans l’hérédité[73]. La première mention des chromosomes date de 1882 ; le terme lui-même date de 1888[74]. Walther Flemming, à l’origine de la découverte, ne réussira pas à faire le lien avec l’hérédité. Ils ne vont par paires que depuis 1902 (Sutton). Encore théorique, en 1902, quand Sutton et Boveri, indépendamment l’un de l’autre, pensent que les chromosomes seraient porteurs du matériel génétique, il faut attendre 1915 pour en avoir une démonstration plus complète grâce aux travaux de Thomas Hunt Morgan[75]. Le terme de gène date de 1909. En 1928, les expériences de Frederick Griffith mettent en évidence l’existence d’un message héréditaire. Il restait encore à démontrer qui de l’ADN ou des protéines est le support de l’information génétique. Dans les années 1940 (publication en 1944), trois chercheurs, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty, fournissent la preuve que le support du matériel génétique des cellules est l’ADN.

.

On notera également que pour Marx et Engels, la cellule dispose d’un noyau. Il faudra attendre les années 1950 et leur pleine observation au microscope électronique pour qu’apparaisse le concept de procaryote, de cellule sans noyau, un type de cellule précédent même l’apparition des cellules eucaryotes, des cellules avec un noyau.

Quant aux virus, ils sont découverts scientifiquement après la mort d’Engels – 1898[76] - et le monde des virus et de ses singularités ne commence qu'à peine à être scientifiquement cerné. On pourrait dire, pour n'en rester qu'au plan de la biologie, que si le XXe siècle a été celui des découvertes et des traitements bactériologiques celui du XXIe pourrait bien être celui de la virologie.

Relevons quelques étapes qui mènent au concept de virus dans son acception dominante :

· Wendell Stanley, en 1935, parvient à cristalliser la mosaïque du tabac. L’analyse chimique qui s’ensuit relève qu’il s’agit d’une structure composée de protéines et d’acide ribonucléique (ARN). Par ailleurs, la découverte de virus infectant les bactéries (1915), dénommés bactériophages, aboutit en 1934 (Max Schlesinger) à une analyse qui les décrit comme une combinaison de protéines et d’acide désoxyribonucléique (ADN)[77]

· Pour observer de si petites entités, il fallait que soit inventé le microscope électronique. Le premier prototype sera créé en 1931 en Allemagne[78]. C’est en Allemagne qu’il sera également perfectionné jusqu’en 1940[79]. Sa première utilisation pour l’étude des virus date de 1939 (Kausche et al.)[80]. La première observation d’un coronavirus date des années 1960 (la première photo publiée date de 1967[81]), le virus de la rage ne sera visualisé qu’en 1962[82], le virus de l’hépatite C en 2016[83], …

· En 1955, des particules du virus de la mosaïque du tabac sont reconstituées à partir d’un ARN purifié et de ses composants protéiniques[84]. L’année suivante, il est montré que seul l’ARN est responsable de l’infectivité du virus[85]. L’information génétique n’était pas propre à l’ADN mais relevait des propriétés des acides nucléiques. Avec la découverte de la structure de l’ADN en 1953, on pouvait poser les bases des principes essentiels mais aussi les dogmes de la virologie scientifique.

· Une partie de ceux-ci seront mis à mal avec la découverte de la transcriptase inverse, une enzyme permettant de transcrire l’ARN en ADN[86].

Le concept moderne de virus sera introduit par André Lwoff en 1957. Il en fait une entité distincte des micro-organismes (un seul acide nucléique ARN ou ADN mais pas les deux comme dans une cellule ; différence dans le mode de reproduction/réplication – le virus utilise uniquement son acide nucléique ; pas de « croissance » et de fission binaire ; absence de métabolisme – absence de système de Lipmann[87]).

Bien qu’il reste prisonnier d’un certain matérialisme vulgaire, la définition de Lwoff est extrêmement puissante, un modèle de pensée dialectique. Son analyse constitue un formidable saut qualitatif dans l’histoire du concept de virus. En effet, au-delà de tous les arguments analytiques qui caractérisent le virus et qui sont souvent ce qui est uniquement retenu ou mis en avant dans son analyse, Lwoff comprend le virus comme un processus, comme un cycle complet.

Quiconque s’est confronté au concept de capital chez Marx et y aura compris qu’il s’agit de la valeur d’échange engagée dans un procès, un processus à travers lequel elle revêt plusieurs formes pour revenir à la forme théorique de départ[88], ne peut qu’être frappé par la vision de Lwoff. Dans son acception, le virus est donc un concept qui recouvre le cycle complet, cycle qui comprend la particule virale, baptisée par la même occasion virion pour la distinguer du virus-ensemble du cycle et qui donc ne doit plus être assimilé à la seule particule virale, le prophage (c’est-à-dire le génome du bactériophage – les virus qui infectent les bactéries) dans son état latent, le prophage inséré dans l’ADN de la cellule, le processus pour recréer de nouveaux virions en exploitant la machinerie cellulaire, jusqu’aux nouveaux virions à l’extérieur de la cellule, à nouveau prêts pour un nouveau cycle. Ajoutons que ce processus n’est pas propre à toutes les cellules infectées puisque dans certains cas, la cellule se reproduit tout en conservant l’ADN modifié par le bactériophage qui mettra en branle le processus de création de nouveaux virions lors de générations ultérieures de la bactérie.

Cette définition conduit à montrer la spécificité des virus[89] et à les mettre à côté du vivant sans qu’ils en fassent partie. Depuis 1957, de nombreuses découvertes sont venues questionner le concept établi par Lwoff. Bien qu’on puisse soutenir qu’il soit toujours opérant, l’obligation de traiter sa relation au vivant[90] dialectiquement, à l’instar d’ailleurs de ce que fit Lwoff pour le cycle du virus, est toujours plus impérieuse.

Les biologistes contemporains qui se prononcent peuvent être classés en cinq grandes catégories : ceux pour qui les virus appartiennent au monde du vivant, ceux pour qui les virus relèvent du non-vivant, ceux pour qui ils sont dans une situation intermédiaire, ceux pour qui la réponse dépend de la définition de la vie et du vivant sous ses diverses formes, et enfin ceux qui pensent que cette question ne relève pas de la science mais de la philosophie ou de la métaphysique[91].

En ce qui concerne les derniers cités, il y a longtemps que le marxisme a réfuté cette attitude et montré en quoi elle ne faisait que s’aligner sur les plus mauvaises idéologies[92].

« Les savants croient se libérer de la philosophie en l'ignorant ou en la vitupérant. Mais, comme, sans pensée, ils ne progressent pas d'un pas et que, pour penser, ils ont besoin de catégories logiques, comme, d'autre part, ils prennent ces catégories, sans en faire la critique, soit dans la conscience commune des gens soi-disant cultivés, conscience qui est dominée par des restes de philosophies depuis longtemps périmées, soit dans les bribes de philosophie recueillies dans les cours obligatoires de l'université (ce qui représente non seulement des vues fragmentaires, mais aussi un pêle-mêle des opinions de gens appartenant aux écoles les plus diverses et la plupart du temps les plus mauvaises), soit encore dans la lecture désordonnée et sans critique de productions philosophiques de toute espèce, ils n'en sont pas moins sous le joug de la philosophie, et la plupart du temps, hélas, de la plus mauvaise. Ceux qui vitupèrent le plus la philosophie sont précisément esclaves des pires restes vulgarisés des pires doctrines philosophiques. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.211)

« Les savants ont beau faire, ils sont dominés par la philosophie. La question est seulement de savoir s'ils veulent être dominés par quelque mauvaise philosophie à la mode, ou s'ils veulent se laisser guider par une forme de pensée théorique qui repose sur la connaissance de l'histoire de la pensée et de ses acquisitions.

Physique, garde-toi de la métaphysique ! c'est tout à fait juste, mais dans un autre sens.

Les savants gardent à la philosophie un reste de vie factice en tirant parti des déchets de l'ancienne métaphysique. Ce n'est que lorsque la science de la nature et de l'histoire aura assimilé la dialectique que tout le bric-à-brac philosophique, - à l'exception de la pure théorie de la pensée, - deviendra superflu et se perdra dans la science positive » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.211)

Les divers points de vue des biologistes ne font que répondre unilatéralement à cette question dont la réponse dialectique devant un sujet aussi complexe est celle que faisait Hegel[93] à propos de la continuité ou de la discontinuité de la matière : l’un et l’autre (à la fois vivant et non-vivant) et ni l’un, ni l’autre (ni vivant, ni non-vivant – intermédiaire entre les deux).

Définir, conceptualiser n’est pas poser une frontière strictement délimitée car nous savons qu’il n’existe pas de « hard and fast lines » entre les concepts et que, d’autre part, un concept évolue[94]. Il progresse tout particulièrement à travers des sauts qualitatifs.

Si la vie précède la cellule, nous avons donc une définition de la vie qui est différente de celle de Lwoff[95]. Il faudrait cependant établir que la matière organique de type acide nucléique avait les propriétés, ou du moins nombre d’entre elles, dont Engels parait l’albumine (protéines): « digestion, élimination, mouvement, contraction, réaction aux excitations, reproduction. »

Des découvertes importantes autour de l’ARN ont conforté cette hypothèse. Dans les années 1980, Tom Cech et Sydney Altman, découvrent les ribozymes (mot formé à partir de la contraction et de l’association de ribonucléique – le RN de ARN -et d’enzyme) qui ont la propriété de catalyser des réactions chimiques, rôle jusque-là dévolu aux seules protéines. Pour cette découverte des propriétés catalytiques de l’ARN, ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1989. En y ajoutant la découverte de la transcriptase inverse, qui permet d’obtenir de l’ADN à partir de l’ARN, l’ARN, de structure plus simple et aussi plus instable que l’ADN, devient un candidat plausible pour l’origine de la vie. Les propriétés catalytiques de l’ARN permettent une réplication plus ou moins complète d’autres brins d’ARN, ce qui dans une certaine mesure répond à la question de la reproduction sachant que par ailleurs l’ARN est porteur de l’information génétique. Dans la mesure où l’ARN porte, transmet et duplique l’information génétique et dispose des capacités catalytiques similaires aux enzymes, la possibilité d’un métabolisme primitif est alors ouverte.

La découverte que la vie existait dans des conditions extrêmes de pression et de température près des sources hydrothermales des fonds marins a conduit Robert Hazen à renouveler l’expérience de Miller et Urey en l’adaptant aux conditions propres aux fonds marins. L’expérience ne donnera des résultats que lorsque des minéraux seront ajoutés à la « soupe primordiale »[96]. La séparation rigide entre le monde minéral et organique, déjà entamée depuis longtemps, s’évanouissait un peu plus tandis qu’il montrait que si le monde minéral était une composante de l’origine de la vie on devait reconnaître également qu’une majorité des minéraux actuels[97] étaient le résultat de l’action de la vie sur la nature. D’un autre côté, la complexité croissante des organismes devait beaucoup aux minéraux (carapaces, dents, os, …). La dialectique remportait une nouvelle victoire[98].

La synthèse en laboratoire, à partir de matière organique, de molécules bio-organiques dont l’acide nucléique est devenu une réalité. En 2009, le laboratoire de John Sutherland, à partir d’une soupe primordiale, une soupe prébiotique, fait apparaître spontanément de l’ARN. En 2015, le même laboratoire, toujours à partir d’un ensemble de molécules inanimées ont produit non seulement des acides aminés mais toutes les composantes propres à la cellule, à savoir les nucléotides à la base de l’ADN, des acides aminés et des sucres ainsi que des composants précurseurs de la membrane cellulaire[99]. La création simultanée de l’ensemble des briques de la vie répondait à la question de l’antériorité de telle ou telle composante.

Le monde de l’ARN avec la création d’un vaccin contre le coronavirus a remporté une nouvelle victoire, transformant des chercheurs parias en nobélisables[100].

Le passage d’un organisme qui relèverait du vivant[101], au virus, vu comme une trace de l’évolution de cet organisme qui en même temps aurait perdu son autonomie supposerait que l’ARN, s’il est à l’origine du vivant, puisse se répliquer par lui-même. Parallèlement mais en symbiose avec le mode viral, l’autonomie serait devenue l’apanage de la cellule ; qui donc représenterait une évolution plus complexe de cet organisme. Dans ce processus de développement, comme nous le montrons tout au long de ce chapitre, le matériel génétique de l’organisme[102] « inerte » est une composante nécessaire du développement de l’organisme doué de métabolisme. Sa réciproque n’est en rien exclue ; elle en est le pendant dialectique en quête de démonstration. D’autre part, au-delà des questions propres au « monde de l’ARN » et outre les modifications apportées dans les gènes des cellules par les virus, des auteurs comme Joseph Reicholf[103] évoquent l'origine probable des cellules les plus évoluées, les cellules avec un noyau par une coopération entre un virus et un organisme procaryote (ne possédant pas de noyau). Le virus en question apportant à la cellule son noyau justement et la transformant alors en organisme eucaryote. Cette approche n’est pas exclusive de celle qui voit la création du noyau ou des organites de la cellule par l’absorption d’une autre cellule. Lorsqu'on voit en effet la complexité du métabolisme cellulaire et les rapports entre noyau et cytoplasme, et enfin entre ce véritable petit univers et les contraintes environnementales qu'ont eu à passer ces premiers organismes vivants, on ne peut que supposer que les virus ont joué un grand rôle dans cette évolution.

Il existe aujourd’hui des particules virales, découvertes dans les années 1960, nommées viroïdes qui ne sont constituées que d’un seul brin circulaire d’ARN. Leur génome est réduit ; les viroïdes sont plus petits que les virus. Comme ils n’ont pas d’enveloppe et qu’ils ne codent pas de protéine, ils sont distingués des virus proprement dit tout en étant classés dans le même monde. Comme les virus, ils dépendent de la cellule pour se reproduire. De même, il existe des virusoïdes qui sont également constitués par un brin d’ARN mais qui sont considérés comme des satellites des virus, car ils dépendent de ces derniers (phytovirus) pour se répliquer et constituer leur enveloppe (capside).

Dans les viroïdes qui ne se répliquent pas dans le noyau (les cellules à noyaux étant par ailleurs un stade supérieur de l’organisation du vivant), mais dans un organe des plantes appelé chloroplaste, il a été mis en évidence des séquences d’ARN à activité autocatalytique[104]. Or, l’autocatalyse qui joue sur la position des atomes (phénomène que l’on rencontre par exemple dans les cristaux) dans les molécules et sur leur capacité à attirer, dans certains cas, d’autres atomes pour former des combinaisons qui se reproduisent, est une perspective plausible pour expliquer une reproduction en dehors de la cellule. Une reproduction, réplication ou un autre nom (production de novo) que l’on voudra de l’ARN par autocatalyse constituerait donc un argument de poids pour faire de ces organismes des protovirus et des protocellules[105] disparus depuis longtemps.

Sur le chemin de la vie, la synthèse de la matière minérale a été réalisée, puis celle de la matière organique (XIXe siècle : synthèse de l’urée - 1828 - pour retenir une date mais auparavant le même Wöhler a réalisé la synthèse de l’acide oxalique), puis celle de la matière bio-organique (XXe siècle : soupe primordiale et création d’acides aminés - 1950). Depuis encore, d’autres progrès que nous avons brièvement retracés ont permis des avancées qui laissent penser qu’un chimisme poussé jusqu’au bout a permis l’émergence de la vie. La discussion sur les conditions présumées qui régnaient sur la terre, il y plusieurs milliards d’années et qui ont permis l’émergence de la vie et dont on pointe les différences par rapport aux conditions expérimentales des diverses soupes prébiotiques, comme l’analyse des météorites ont conduit à des hypothèses sur l’origine extra-terrestre de la vie. La proposition n’est pas nouvelle. Elle agaçait Marx, non pas tant à cause de l’hypothèse scientifique, que de sa dimension dilatoire et d’éventuels relents créationnistes qui freineraient une recherche matérialiste[106].

Bien qu’ils soient placés en dehors ou à la frontière de la vie, l’étude des virus a joué un rôle déterminant dans la compréhension et la démonstration que les acides nucléiques étaient les porteurs de l’information génétique[107]

La classification du vivant qui domine actuellement la théorie biologique, même si elle se limite à la vie terrestre, n’inclut pas dans sa définition du vivant l'univers des virus. Quelles sont les différences qui conduisent à des débats où nous reconnaissons rapidement l’omniprésence de dame métaphysique et corrélativement l’absence, sinon la présence inconsciente, de la seule méthode qui serait nécessaire : la dialectique[108] ?

Les héritiers de la pensée métaphysique en matière de représentation de la matière, et à ce titre relativement dépendants d'enjeux de classes, ont toujours eu du mal à concevoir une systématique qui ne s’arcboute pas sur de « hard and fast lines »[109] qui ne peuvent exister ni dans le monde du vivant ni à sa frontière.

Dans les années 1950 naît la systématique phylogénétique, autrement nommée le « cladisme »[110], mais sans que cette classification soit consensuelle puisqu'une autre école dite « évolutionniste » ou « synthétiste » s'y oppose[111], cette dernière prenant en compte également les différences de phénotype dans l'approche de la complexité du vivant. Les débats épistémologiques sur ces sujets sont encore vifs à l'heure actuelle et aucun consensus scientifique n'est obtenu[112].

Parmi les critères qui pourraient caractériser le vivant figure la possibilité de se mouvoir, se nourrir et se reproduire. L’argument fondamental pour ne pas classer le virus dans le monde du vivant est que le virus ne peut se reproduire sans la cellule[113]. Or dans le cas du lichen, rétorquerons-nous, qui est l'association indéfectible d'une algue et d'un champignon il n'y a pas d'autonomie possible pour chacun des deux éléments indépendamment de l'autre. Sur un autre plan, le virion est assimilé à une particule inerte et donc écarté du vivant, alors que les spores du champignon qui sont tout aussi inertes ne sont pas écartés de la sphère du vivant. Enfin, nous le verrons, et cela conduit nécessairement à un pas dialectique de plus, le vivant, assimilé ici à la cellule, ne peut évoluer et donc de reproduire que par l’action des virus qui contribuent à des transferts de gènes. De même que l’organique n’existe qu’en relation avec le minéral et inversement, le vivant cellulaire n’existe et n’évolue que parce qu’il est dans un bain de matière dite inerte, un bain de virus avec lequel il entretient une relation fusionnelle. Pour exister et se développer chacun a besoin de l’autre. Avec la particularité que les virus sont en bien plus grand nombre que les bactéries. Les cibles sont en bien plus petit nombre que les parasites et les parasites se reproduisent plus vite que les cibles qu’ils contribuent à faire évoluer. La matière « inerte » est dotée d’une « vitalité » plus grande que la matière « vivante » !

Un autre grand critère c'est « la capacité d'un organisme à trouver dans son environnement des éléments lui permettant de survivre » ; échanges de nutriments, production d'énergie, rejet des déchets des processus de transformation et de croissance. Or les virus ne possèdent pas en leur sein la machinerie biochimique nécessaire à ces processus et ils doivent utiliser celle des cellules.

Mais la découverte de virus géants comme les Mimivirus (1992)[114] puis les Mamavirus[115] (2008) et les Pandoravirus (2013) illustrent non seulement que certains virus dépassent la taille de certaines bactéries mais sont de plus, aussi ou même plus complexes que certaines d'entre-elles voire de cellules eucaryotes (cellules avec un noyau).

D’autre part, le détournement de la machine cellulaire par le virus conduit à un moment à un changement qualitatif, reconnu peut-être aussi par Lwoff[116], la cellule n’a plus de fonction reproductrice pour elle-même mais devient une unité productrice de virions. Ce qui fait dire à certains biologistes, mais c’est aussi un développement unilatéral, que nous sommes en présence de « cellules virales »[117].